お客様導入事例

Usercase

入力の壁を越え、SFAを定着!

各プロセスのコンバージョン率を大幅に向上させた「ファネルマネジメント」の取り組みとは?

日光ケミカルズ株式会社

取締役 営業本部長 中原 秀之様

経営企画室長 関根 快太郎様

第二営業部チーフ 鈴木 邦浩様

経営企画室 伊東 克晃様

1946年創業。石鹸、ワックス等の原料の販売からスタートしたニッコールグループは、化粧品素材の世界的なリーディングカンパニーとして、国内外の販売、研究開発、製造、安全性、有効性評価を担う7つの企業によって構成されている。

その中でも、日光ケミカルズ株式会社は、化粧品素材市場で最も伸長しているスキンケア分野においてトップシェアのスペシャリティケミカル商社。長年培ってきた界面・コロイド化学を基本に、表面科学、コスメトロジー、皮膚科学、分子生物学、バイオテクノロジーなど、つねに最新の技術を取り入れ研究開発を続けながら技術基盤を拡大し、世界中の人々の暮らしに貢献している。

日光ケミカルズは、”joint”の理念の下、同グループ企業と連携することで確かな技術基盤に支えられた高品質な化粧品原料および界面活性剤の製造・販売に加えて、幅広いネットワークと情報収集欲を活かし、お客様の研究開発や海外市場開拓のサポートの提供を行うことでスペシャリティケミカルのトータルサプライヤーとしてお客様の様々なニーズに応えている。

このような歩みの中、同社の営業部門は徹底的にお客様に寄り添い、その期待・要望を実現することに邁進してきた。お客様の要望も幅広く、化粧品素材の会社として取り扱う製品も多岐にわたるため、一つひとつの案件を丁寧に管理することは極めて困難であった。

そこで、2018年にSFAを導入し、お客様との面談履歴を共有できるようにした。それによって、よりタイムリーにお客様への要望に応えられるようにするとともに、商談を確実に受注につなげられるようプロセス管理を試みた。

ところが、いざ導入してみると営業マネジャーと営業担当の意識を一つにしていくことが簡単に進まず、運用ルールの徹底とデータの入力がままならない状態で、なかなかイメージ通りには進まなかった。

そこで、SFA定着コンサルティングを提供しているベンダーに声がかかり、コンペの結果、シェルパワークスの半年間にわたる伴走支援『SFA定着支援サービス』を導入いただくこととなった。

◇SFA(営業支援システム・ツール)とは何か?基礎知識や導入メリット、CRMやMAとの違いを紹介

〜SFAを導入したもののなかなかイメージ通りに定着しない〜

営業部門の課題

営業本部長の中原秀之さん

当社は、これまで化粧品素材業界でリーディングカンパニーとして、人々の生活の向上に貢献してまいりました。

この業界は、ある種特有の商習慣というものもあり、これまでは長年培ってきたお客様との関係性のなかでお取引をさせて頂くことができましたし、その関係を継続的に発展させてきた先輩方の功績は大きいと思っています。

ただし、世の中の企業の購買プロセスが大きく変化していく中で、我々のお客様もご多分に漏れず、欲しい情報はお客様ご自身でタイムリーに得ることができるようになりました。まさに、お客様側の購買プロセスや社内意思決定のあり方が随分と様変わりしてきたため、従来通りの方法だけではなかなか難しい時代になってきました。

私たちのメインとなるお客様は化粧品業界のパーソナルケアが中心です。ここ数年、化粧品業界もインバウンド需要で市場が拡大傾向にありましたが、それもどこまで続くかは先行き不透明です。この業界は、なかなか大きなヒット商品というのは出ないので、我々自身の提供価値をより高度に創造していくしかないと思っていますが、これはなかなか難しいと言わざるを得ません。

他社との競争優位性は、お客様と共同開発する中で生まれてくることが多いです。そのためには、お客様のニーズにあわせた柔軟性のある営業活動が必要となります。いままでは日々の活動報告が習慣化されていませんでした。つまり、データが蓄積されていないため、何をどうすれば、このお客様にとって有益に繋がるのかが担当者の感性に委ねられていました。

今後はデータをしっかりと蓄積していくことが大事だと思っています。当社には、何千という取り扱い品目がありますので、放っておくと、売れる商品だけが稼働して、お客様への新たな価値創造という活動には繋がりにくい状況になります。そこで、お客様の課題やニーズを徹底的に意識して、新製品や戦略的重点商品を積極的に提案し、売上比率を上げたいと思っています。

ところが、そのハードルはかなり高いと感じております。戦略的重点商品を売るためには提案型の活動になりますが、営業担当者個人の力量だけに頼ることは難しいため、組織的にマネジメントしなければならないのですが、情報が担当者の中に留まっており、マネジメントしようがないという状況でした。

数年前から、『ケミナビ』(https://www.chemical-navi.com/)という化粧品や医薬品、食品、洗剤、インキ塗料、油剤、その他の工業の7つの産業分野のお客様へ情報提供するサイトを運用しています。ありがたいことに、ここからサンプル依頼などのリードがかなりの件数で年々増加しており、そのリードに対してSFAデータを活かして丁寧なフォローや、案件のステージ管理などを推進していきます。

これからはプッシュ一辺倒の営業スタイルではなく、デジタルマーケティングを活用したプル型の営業活動で業績をあげていく方針へ大きく転換していきたいと考えます。お客様と当社のWIN-WINの関係構築のためにSFAを駆使したいと思います。

幸い、メンバーは方向性を受け入れ、理解してくれていますので、今後はステップバイステップで進めてまいります。

手前味噌ですが、当社の営業員は自律心が高く、誠実で責任感を持って毎日奮闘しており、私としても非常に頼もしく感じています。だからこそ、その強さに、SFAというツールを活用した“プロセスの科学的管理“をうまく融合できれば、将来的にも盤石な営業組織になると信じています。

そのような状況で、自走化していくためにも先ずはしっかりした伴走者が必要であるとの思いから、外部のシェルパワークスさんに営業部門ぐるみの伴走支援サービスをお願いすることになりました。

「営業の科学化」と「組織開発」の2大要素を人・しくみ・マネジメントの三位一体で現場に根付かせるという提案をいいただいた際、ご提案いただいたコンセプトがストンと腑に落ちました。恐らく、私がこれまでに抱いていたイメージと一致したからこそ自然に受け入れることができたのだと思います。

日光ケミカルズ様に採用された『SFA定着支援サービス』はこちら

〜SFA定着までの壁をどのように乗り越えていくのか〜

ここからは今回の施策を中原本部長と、企画立案した経営企画室長の関根 快太郎さんに、この取り組みについて話をうかがった。

ファネルマネジメント上の課題

経営企画室長の関根快太郎さん

“プロセスの見える化によるマネジメント強化”を目的に、2018年下期にSFAを導入しました。SFAの設計・構築においては営業部門主体で要件検討を行い、ベンダーのサポートも受けつつ、自社のビジネスモデルに沿ったSFAに仕上がりました。また、同時進行的に入力ルールの設定や、SFAを用いて確認すべきKPIの設定も行い、本格的に運用し成果につなげる段階にありました。

ところが、導入から2年経ち、SFAを用いたプロセスマネジメントのPDCAサイクルの定着があまり進んでいないことに気がつきました。

当社国内の営業部門は大きく分けて3つありますが、その下にそれぞれ2チームずつ、計6チームで構成されています。各営業チームは毎週チームメンバーと週次のミーティングを実施していました。この2年間でSFAが根付くためにやるべきことは十分にやってきたつもりでした。ところが、こちらが思っているようには現場ではSFAを有効なツールとして活用できておらず、会議での発言などを聴いていると、どちらかというとやらされ感のほうが強いという状況になっている印象でした。

現場の状況を様々見ていくなかで、定着が進まないのは以下の点が要因だと認識しました。

- 営業員のSFAの入力が習慣化されておらず、入力状況にばらつきがあるためデータに信憑性がない。

- マネジャー側もSFA上のどの情報を、どのようにマネジメントに活用していくかの理解が不十分なため、SFAの情報をもとに配下の営業部員に対して適切な指導、アドバイスが出来ていない。

これらの要因は、「ニワトリとタマゴ」の関係のようになっていますが、我々としては、マネジャー側がうまく活用できていないことがルートコーズ(根本要因)であると課題を明確にしました。背後にはSFAは管理ツールではなく、正確な現場の状況に基づく、マネジャーと部員のコミュニケーションを促すツールであるという基本的な考えがありました。マネジメントが正しくSFAの情報を活用し、部員に対して適切なコミュニケーションやアドバイスを出来るようにすることで、現場も入力を自主的にしてもらえるような好循環を生み出せると考え、中原と協議の上、まずマネジメント層へのトレーニングを優先するという判断をしました。

そこで、シェルパワークスさんには、マネジャーがSFAを活用してどのようにプロセスマネジメントを推進していけばよいのかを、伴走しながら支援してもらうことにしました。

SFA定着までの壁

目的は、営業部に導入したSFAを活用して、ファネルマネジメントをベースとした営業プロセス管理を定着化させることにありました。

SFAが定着しない理由は様々ありますが、その要因を探っていくと、定着しないメカニズムが見えてきます。シェルパワークスさんとのやり取りで、SFAが定着しない要因として、下記の通り大きく4つの壁が立ちはだかることを知りましたが、当社も基本的には、このような状況であり、このメカニズムを理解したうえで施策を進めないと定着につながらないだろうと感じました。

・「体系化の壁」

・「変化の壁」

・「入力の壁」

・「活用の壁」

まず「体系化の壁」ですが、当社の営業員は自律的な人が多く、目標達成に向けて何とかお客様との接点を増やして案件をクロージングしていこうとする意識が強い集団で、これはとても頼もしいことでした。ところが、時代環境も大きく変わっていくなかで、属人性が強く、このままではうまくいく人とそうでない人の差が広がっていくだろうと思っていました。

これは、営業員だけの話ではなく、営業マネジャーのマネジメントも同じでした。むしろ、マネジメントの属人的な展開が営業チームごとにバラツキを生んでおり、優秀な人は継続的に成績を上げるがそれ以外の人はお客様の状況によって業績が乱高下している状況でした。

そこで、営業を高いレベルで体系的に進めていくための営業ガイドブックを制作することから始めました。我々は、これを“高度平準化”の第一歩と位置付けました。

営業ガイドブックの制作

営業ガイドブックの構成は下記の通りです。

◆第1部 営業の型◆

- 営業に求められる要素

- ターゲティング

- お客様の購買行動

- 営業プロセス

- KPI

- 蓄積データ

- セールスの能力強化ポイント

◆第2部 営業マネジメントの型◆

- 営業マネジメントに求められる要素

- フォーキャスト管理

- プロセスマネジメント(進捗)

- プロセスマネジメント(行動)

- 重点顧客マネジメント

- 営業マネジャーの能力強化ポイント

◆第3部 SFA活用コーチング◆

- 会議体の開催概要

- SFA活用コーチングの進め方

- SFAチェックリスト

- 課題と対応策

- 今後の進め方

◆第4部 顧客戦略コーチング◆

- 顧客戦略コーチングの開催概要

- 顧客戦略コーチングの進め方

- 課題と対応策

- 今後の進め方

制作にあたっては、シェルパワークスさんが保有している一般的な営業ガイドブックの内容をベースにして、当社の事情を反映してもらい、そしてオリジナルの高度平準化ガイドとして仕上げました。

最初に、本部長と国内営業部門の3部門長への個別インタビューを経て“あるべき姿”と“ハイパフォーマーモデル”を整理しました。

次に、上記メンバー全員で半日×3回程のワークショップを行い、いままで曖昧にしていたターゲット基準、プロセスのステージ卒業条件、活動配分の考え方、SFAを活用したマネジメントの視点、進捗管理の進め方、行動管理の進め方などを当社の状況に合わせて最終化していきました。

このワークショップでは、SFA活用で展開していた運用ルールの落とし穴や目線をあわせる際に抑えるべきポイント、プロセスステージが移行する際の条件などを明確にしなければ人によるバラツキが解消できないといった気づきを得ることができました。

そして何よりも、「ゴールから逆算思考」「全体を俯瞰」「限られたリソースの重点配分」など、プロセスマネジメントに重要な視点についてマネジメント層で共通認識を持つことができたのは収穫でした。

伴走支援の展開

次に、「変化の壁」「入力の壁」「活用の壁」ですが、これらはガイドブックや研修だけで乗り越えられるものではありません。

シェルパワークスさんからも、ファネルマネジメントの必然性や活用方法を正しく理解できないといった状況に対し、それを納得して活動に活かす、そして、定着させるというのは一朝一夕では進まず、理解→納得→実行→定着という流れを経ないと組織に根付かないと言われました。

仮に頭では理解できたとしても心が納得しない、ということも多々ありますし、納得できたとして狙った通りうまく進まない、ということもあります。

そこで、シェルパワークスさんには伴走支援ということで、国内営業3部門に対してそれぞれ約9ヶ月間に渡って関わりを持っていただきました。

具体的にお願いした内容は以下の通りでした。

- ミーティングの開催にあたって、事前に営業部長及び経営企画室と合意した管理項目についてのデータをSFA上で集計頂き、各営業部及び営業チームの課題を把握する

- ミーティングの開催にあたり、上記情報を基に事前に営業本部長、営業部長とミーティングで確認すべきポイントを明確にする

- ミーティングに参加いただき、営業本部長または営業部長がSFAの情報を基に適切にフィードバックが出来ているかを確認し、ミーティング後に営業本部長または営業部長に対してフィードバックを行う

- 上記の情報を基に営業本部長及び経営企画室に対して、ファネルマネジメントの定着状況と各部の活動状況のレポーティングを行う

期待する成果は以下のようなイメージでした。

- 支援開始時に合意したKGI・KPIの達成

- 定着状況と、定着後のアクションによる行動変化(結果)の2軸で目標値を設定

- 営業部長、チームリーダーがファネルマネジメントの要点を理解し、自走できる状況になっている

- PDCAのルールの明確化と書面化(フィードバックサイクルやチェックリストなど)、各チームから営業部長、営業部長から営業本部長へのレポートフォーマット

シェルパワークスさんにご支援いただき、とにかく営業ガイドブックで決めた”型”を反復して身に着けることと、外部からの客観的で忖度のないフィードバックを通じた自発的な学びのプロセス回すことで、まずマネジメント層にSFAの意義や目的を理解と小さな成功体験(アハ体験)を積み上げてもらうことを目指しました。

【SFA活用マネジメントガイド】は、こちら

〜「勝利の方程式」で課題と対策が明確に〜

ここからは、実際の実行部隊である3つの営業部門を側面でサポートした第二営業部チーフの鈴木 邦浩さん、経営企画室の伊東 克晃さんに、この取り組みについて話をうかがった。

第二営業部の鈴木 邦浩さん

経営企画室の伊東克晃さん

(伊東)「変化の壁」「入力の壁」「活用の壁」を乗り越えるべく、シェルパワークスさんに伴走支援という形で営業部門ごとに支援いただきました。

一般的に、従来の業務に新たな施策を追加で導入すると、現場にとって時間がかかる入力作業は負荷でしかないと感じます。それにより、「会社が入力を強制するから、取り敢えず最初だけ最低限のことのみ入力しておこう。そのうち、だれも言及しなくなるだろう」と勝手に判断してしまうことがあると思います。

このような「変化の壁」は人の持つ防衛本能とも関係するため、非常に厄介なものですが、変化の必要性について現場との意識合わせをしていくことが重要だと思っていました。

そして、最後にでてくるのが「活用の壁」です。ここを乗り越えなければ、せっかく上記をクリアできたとしても時間が経つと営業ガイドブックで決めた”型”も形骸化してしまいます。シェルパワークスさんからは、下記のような状態がよくあると伺いました。

- 営業員に活用できるスキルが足りていない

- 営業マネジャーに活用できるスキルが足りていない

- 会社として、入力された蓄積データを今後の成長や戦略につなげることができない

この「活用の壁」を乗り越えなければ、営業員が入力した工数が水泡に帰します。そのためには、マネジャーが中心になって、いかに営業生産性を高めかを追求していかなければならないと考えていました。

(鈴木)ピーター・ドラッカーの名言にもあるように”If you can’t measure it, you can’t improve it”( 計測出来ないなら、改善することも出来ない)という考えにしたがい、営業部では、「勝利の方程式」というシェルパワークスさんから提案されたフレームを使って、マネジャーがSFAの入力情報をしっかり活用できるようにしてもらいました。

具体的には、平均案件単価とステージごとのコンバージョン率(ステージ移行率)から目標値達成に必要な案件量をステージごとに割り出します。

それぞれのマネジャーは、このステージごとの必要案件量に対して、現状どれだけの案件を保有しており、どのくらいのギャップがあるのかを常に把握し、そのギャップから要因分析→課題設定→具体策の検討を行い、決めた具体策をメンバーと遂行していきます。

やるべきことが論理的に明確化されますからメンバーの納得感も高まり、それに伴い実行力も高まりました。

変化について

(伊東)実は、当初は営業の現場のメンバーからも外部企業が介入することに対して反発がありました。私自身も外部の方が当社のビジネス特性をどのくらい理解してくれるのか心配はありました。

ところが、伴走支援を始めて2ヶ月くらい経ったあたりからマネジャーも必然性を理解し始め、メンバーに入力の意義を自分の言葉で伝えることができるようになってきました。

(鈴木)こうした展開によって徐々にではありますが、営業部メンバー全体の傾向にも良い変化を感じています。取り組みの成果を明確に測ることは難しいですが、公開できる範囲でご紹介したいと思います。

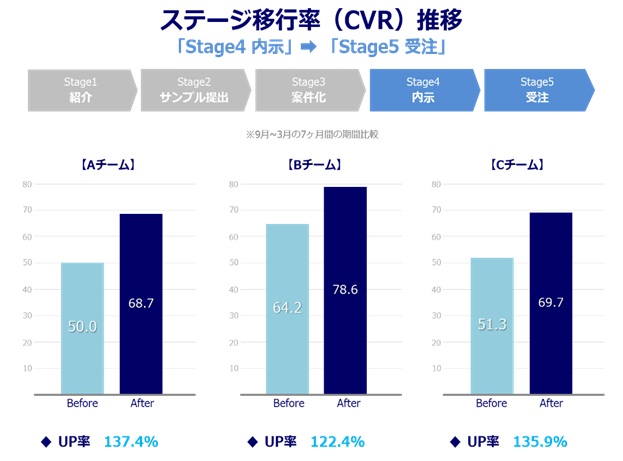

今回のプロジェクトではいくつかの指標を決めて進めていきましたが、そのうちコンバージョン率がBefore/Afterでどのように推移したかについてのみ下記に示します。

詳細は公開できませんが、基本的には、全営業チームにおいて全てのステージでのコンバージョン率が向上しました。

今後に向けて

シェルパワークスさんには、9ヶ月にわたって伴走していただきました。ただ、最終的には自分たちが自走化できなければなりません。

何よりも忘れてはならないのは、我々の活動がお客様にとって、どのような価値をもたらすことができるのか、そして、それによってお客様にどのような貢献ができるのかを追求していくことになります。そのため、お客様に価値を感じていただき、お客様と共にプロセスを前に進めることができることが重要です。

今後は、ファネル上の問題を要因分析して課題に対して具体的な対策を決めた後に、それを実行するだけではなく、それを狙ったとおりのレベルでできるメンバーのスキルをさらに向上させることが課題です。これは一朝一夕で実現できるものではないので、ある程度は時間をかけながらもマネジャー中心に確実に進めていきたいと思っています。

国内の営業部門では自走化に向けて進めていきますが、当社にはグローバル市場を担当する国際部があり、シェルパワークスさんには現在、国際部の支援をお願いしています。

国際部は、世界中の各国販売代理店を通してのファネルマネジメントですので、SFAの案件入力も国内とは勝手が違います。この状況でどうファネルマネジメントが定着できるのか、国内での経験も踏まえて挑戦していきたいと思います。(了)

日光ケミカルズ様に採用された『SFA定着支援サービス』はこちら

マネジメントや営業力を高めるには営業情報サイト「Sherpa~営業を元気にするメディア~」をご覧ください。

【シェルパワークス事業概要】 BtoB企業の営業コンサルティング事業 ―メインサービス― SHERPING|シェルピング、新規顧客づくり(MA支援サービス、マーケティングオートメーション支援サービス、Webマーケティング)、営業組織づくり ―個別サービス― 営業活動コンサルティング、営業マネジメントコンサルティング、営業スキルトレーニング、営業マネジメントトレーニング、SFA定着支援、リサーチ&サーベイ、アセスメント、セールスコーチング、映像化プログラム、伝道師育成プログラム、営業ガイド・ツール制作