2025.10.16 (更新日:2025.10.21)

“できること”から“顧客の事業課題”へ──SI営業改革が生んだ組織変革と顧客価値の向上【後編】

市場環境が加速度的に変化する中、従来の「自社の強み」だけに頼ったBtoB営業では、顧客の心をつかむことが難しくなっています。 システムインテグレーターA社のソリューション推進部高橋部長へのインタビュー、後半では「顧客理解」を軸に営業スタイルを転換し、組織変革を進める過程での迷いや葛藤、現場での小さな成功の積み重ね、営業スキルや課題解決力の向上がどのように顧客価値を高めていったのかを明らかにします。

※本シリーズは、ある企業で実際に行われた営業変革の事例をもとに構成しています。登場人物や会社名は架空ですが、現場の葛藤、会話、そして変化のプロセスは、すべて実際の出来事から着想を得ています。

A社会社概要:

情報サービス業(情報処理サービス業)システムインテグレーター(SI)。

企業や組織が抱えるITニーズに対して、コンサルティングから設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して提供する事業者です。単にシステムを作るだけでなく、顧客の業務プロセスや経営課題を理解し、それを解決するためのIT活用を総合的に支援する役割を担うとされています。

SIのビジネスでは、深刻な人材不足と、それに関連する技術力・人材育成の停滞が大きな課題となっています。その背景には、AI・クラウドを始め新技術が次々に登場し、求められる知識やスキルが広範かつ変化のスピードが速いため、現場の人材が常にキャッチアップを強いられる状況があります。人材育成の負担が重く、十分なサポートが行き届かないことが離職や採用難につながり、人材不足がさらに加速するという悪循環が生じています。これは組織の競争力を削ぐだけでなく、経営リスクとしても顕在化しています。さらに、特定ベンダーへの依存による“ベンダーロックイン”が新たな課題として浮上しています。こうした背景から、業界全体として構造改革と新たな価値創出の両立が強く求められています。

目次

顧客ヒアリングのはずが雑談に。課題に触れる難しさ

コンサルティング会社に出会い、取り組みが始まる。開始当初は重い雰囲気で、顧客ヒアリングが雑談に終始し課題に踏み込めなかった。振り返りを通じて、分析力や課題仮説の立案力の不足に気づき、自主的な学習を開始した。

――そして実際に取り組みを始められることになったのですね。最初はどうでしたか。

高橋部長:

「初回の研修では、会場の空気が重かったですね。『また新しいことが始まった』という諦めにも似た雰囲気が漂っていました。

ワークショップの場でも、分析フレームワークを準備しているのに、踏み込んだ質問ができずに雑談で終わってしまう。顧客の経営課題に触れられない現状に、正直がっかりしました。」

――どこから取り組んでよいか分からない状況ですよね。その後、どうされたのですか。

高橋部長:

「その日の帰り道、駅前のカフェに入り、ノートに“何が足りないのか”を書き出しました。顧客分析の手順、課題仮説の立て方、対話の組み立て方…。書けば書くほど、自分が部下に与えていないものの多さに気づき、情けなくなりました。それからというもの、営業や課題解決に関する本を見つけては買い漁り、日々睡眠時間を削って読み込む毎日でした。気づけば机の横に積み上がった本が小さな塔のようになっていましたね。」

営業スタイルを顧客起点に切り替える

3か月の実践型トレーニングで分析・仮説・提案の流れを学び、アカウント戦略ブックを作成。マネジャー・中堅・若手それぞれが役割に応じた成長を遂げ、現場の商談スタイルが顧客課題に基づいたものへ変化していった。

――具体的にトレーニングはどのように進んだのですか。

高橋部長:

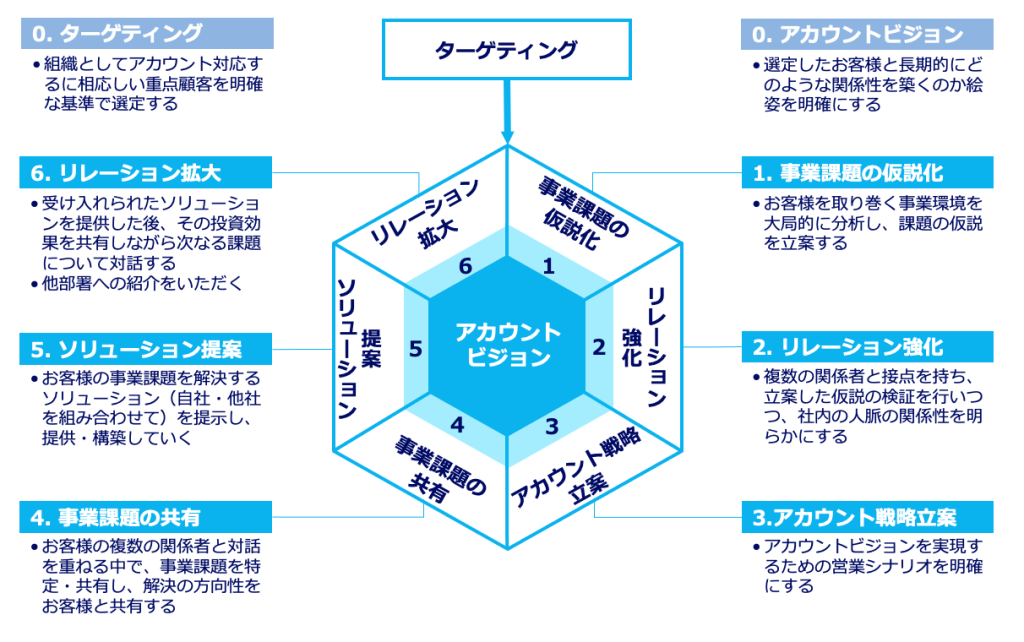

「3か月間で3つのステップを踏む形でした。単なる座学ではなく、担当企業を題材にした実践課題を組み込み、やったことがすぐに現場に返ってくるようにしました。

3か月間で3つのステップを踏みました。最初の1回目は、PEST分析や3C分析を用いて担当企業の外部環境や競合状況を整理し、“この企業が直面しているであろう事業課題”を仮説化しました。2回目は、その仮説を実際にお客様との対話でぶつけ、検証するフェーズ。3回目は、対話で得られた課題をロジックツリーで構造化し、自社グループのケイパビリティとつなげて提案を形にする──という流れでした。最終的には、分析・仮説・提案をまとめた“アカウント戦略ブック”を各メンバーが作成し、営業活動の“地図”として活用するようになりました。

もちろん、参加したのは一様な層ではありません。マネジャー層には“変革の旗振り役”として背中を見せてもらう意図がありました。中堅層は顧客接点の中心ですから、“実践力の核”を担ってほしかった。そして若手は早い段階から“顧客を知る習慣”を身につけてほしいと考えていました。実際、マネジャーは全体像を整理しようと試み、中堅は『自分の担当企業をもっと深く知るにはどうすればいいか』と悩みながら課題を立て、若手は最初こそ緊張で固まっていましたが、最後には“訪問前に必ず準備をする”姿勢が自然と定着していきました。

ある若手は『今までにない目線でお客様と話せて、自分でも成長を感じた』と語っていましたし、中堅の一人は『これまでは準備不足で臨んでいたと反省した。これからは必ず分析してから訪問する』と話していました。マネジャー層も『部下と一緒に課題を整理する中で、自分も新しい視点を学んだ』と口にしていて、それぞれの立場ごとに違った気づきを得ていたと思います。

“アカウント戦略ブック”について、ある社員は『必ず訪問前に見返して、今日話すべきことを整理してから行くようになった』と話してくれました。これは行動が変わった確かな証拠だと感じました。

正直、最初は『意味があるのか』と懐疑的だったメンバーが多かったのですが、課題をぶつけ、顧客から反応をもらい、提案にまでつなげるプロセスを体験する中で、少しずつ自信をつけていったんです。」

――実践的だったんですね。現場に戻られてから、メンバーの商談に変化がありましたか。

高橋部長:

「はい、明らかに変わりました。研修後、ある部下が実際に商談の場で、事前に整理した“顧客課題の仮説”をもとに対話を試みたんです。『お伺いしていて感じたのですが、各部門でツールを導入されている一方で、データが部門ごとに分断されているように見えます。部門間の連携や一元管理の部分で、運用上の壁を感じておられませんか?』

一瞬、先方が黙り込みました。

そして、『まさにそこなんです。今、社内でもそこをどう繋ぐか議論しているところでして…』と話が広がっていきました。それまで情報を“聞く”だけだった商談が、“共に考える”場に変わった瞬間でした。

帰社後、その部下が『仮説を立てて臨むと、相手の反応がまったく違う。“聞く”よりも“共に考える”方が、何倍もおもしろいですね』と興奮気味に話していたのを覚えています。」

それまで“言われたことに応える”だけだった商談が、“顧客の課題に踏み込んで仮説を準備し、投げかける”スタイルに変わり始めたんです。若手も『訪問前にアカウント戦略ブックを必ず見返してから行きます』と言うようになり、中堅も『顧客の中期経営計画を読み込んで仮説を立てました』と自ら準備するようになった。マネジャーも『部下が主体的に動くようになったのが一番大きい』と実感していましたね。

こうした小さな成功体験が積み重なり、現場の空気が確実に変わっていきました。」

小さな成果と変化が空気を変える

提案の質が高まり、受注確度が上昇。若手や中堅が自発的に仮説を立て提案するようになり、現場の空気が前向きに変わった。こうした小さな成功体験の積み重ねが、結果的に新テーマ・新領域の創出や複数部門への展開によるアップセル・クロスセルにつながった。

――数字などでも変化があったのですか。

高橋部長:

「期末レビューのタイミングで売上は前年比120%まで伸びていました。また、全体として成果につながってきた中で、アカウントによってはそれ以上に大きく向上したメンバーもでてきました。でもこの数字以上に、顧客と”共に良くしていこう”という姿勢を汲み取っていただいて、これまで無かった複数案件が並行して進むケースが増えてきています。部下たちの空気も変わってきていて、もっと伸びそうな気がしているんです。

『この間の提案、取締役が頷きながら聞いてくれたんですよ』

『今度はこんな切り口で話してみようと思います』

以前は受け身だった人たちが、自ら提案の種を探しに行くようになったんです。

ある若手は、顧客の中期経営計画と自社の強みをロジックツリーで結び、次回提案の機会を勝ち取りました。こうした“小さな成功体験”が組織変革の土台になります。どこから手を付けていいかわからなかったときは抵抗が強かったけれど、こうして習慣づけができてくれば、強いですよね」

「提案が受け入れられた夜、管理本部長と二人で残業していました。『正直、最初はこのやり方に懐疑的だった』と笑う本部長に、私も『私もです』と返しました。お互いに迷いながらも進めてきたことが、確かに現場を変えつつあると感じられた瞬間でした。」

「まだまだこれからも学び続ける必要はありますが、努力をするにしても闇雲にやっているのではなく方向性が明確になっているのでやりがいもある、そしてすぐに相談できるというのが大きいですね」

まとめ:顧客起点への転換がもたらす3つの学び

1.顧客理解こそ営業の出発点

製品やサービスのスペック説明ではなく、顧客の事業課題や未来像を理解することが、提案の第一歩となる。

2.小さな成功体験が組織を変える

初めは反発や迷いがつきまとうが、仮説が顧客に受け入れられる体験が現場の空気を変え、変革を持続させる力になる。

3.管理職は孤独だが、その役割は大きい

本部の圧力と現場の反発の板挟みになるのが管理職。だが、その孤独を越えて方向性を示すことが、最終的に組織の未来を決定づける。

いかがでしたでしょうか。

改革を成し遂げるのは大変な努力ですが、変わらなければ未来はありません。成功している企業は大なり小なり自己変革をし続けています。違和感を見過ごさず、課題の整理から始めていきましょう。

営業力強化会社が支援した実事例はこちら

担当者コメント

この事例は架空の変革インタビューですが、同じような悩みを抱えるお客様は珍しくありません。

営業が顧客の本音を引き出せない、提案が表面的になってしまう──そうした課題は、製造業や情報システム業、サービス業などさまざまな現場で共通して見られます。

私たちは「決まった答え」を押し付けるのではなく、お客様と一緒に課題を整理し、最適な形を探しながら歩んでいきます。これまでにも、異なる業種や職種のお客様とご一緒し、それぞれの状況に寄り添って伴走してきました。

現場で小さな気づきが生まれ、それが変化につながっていく。その瞬間に立ち会えることこそが、私たちにとって大きな喜びです。

あなたの組織でどこから始めるべきか、無料でシナリオをご提示します。(無料相談)