2025.07.10 (更新日:2025.10.14)

セールスイネーブルメント体系──“営業の仕組み化”の全体像

さまざまな施策に取り組んでいるのに、なぜか成果が出ない。現場も本気で取り組んでいるのに、数字に表れない。そんな悩みを抱える企業は少なくありません。本記事では、営業活動を“再現可能な成果”へと導くために必要な「構造の設計」という視点から、セールスイネーブルメントの全体像を紐解きます。まずは、支援の成果が出ない背景を見つめ直すことから始めましょう。

目次

なぜ、営業支援の施策は成果につながらないのか?

なぜか成果が出ない・続かない

「研修はやっている。SFAも導入した。営業資料も一新した。──でも、なぜか成果が出ない。」

この言葉を、私たちは多くの企業で何度となく耳にしてきました。

現場も本気で取り組んでいる。スキル研修を受け、ツールも導入され、提案資料も整備されている。経営陣も「営業力強化」という言葉を掲げ、部門横断のプロジェクトが立ち上がる。──それでも、数字には表れない。成果は一瞬出ても続かない。

関係者全員が努力している。取り組みも的外れではない。なのに、なぜ結果が伴わないのか。実は、「やれることはやっている」のに成果が出ない背景には、支援のあり方そのものに隠れた問題があるのです。

正しい支援が「点」のままでは、成果につながらない

営業現場では、「やるべきことはやっているのに、なぜか成果が出ない」という状態が多く見られます。たとえば、次のような場面に心当たりはないでしょうか。

・スキル研修で学んだ内容が、実務で活かされていない

・新しく整備された提案資料が、現場で使われていない

・SFA(記事:SFAとは何か、への内部リンク)を導入したものの、“入力”が目的化し、活用されていない

これらに共通しているのは、支援が“点”で止まっていることです。

施策そのものは間違っていない。にもかかわらず成果に結びつかないのは、それらが線として接続されていないからです。結果として、意図された成果が生まれず、施策が“空回りしている”ように感じられる状態が続きます。

支援の“量”ではなく、“構造”が成果を決める

営業成果とは、特定の施策だけで生まれるものではありません。

育成、評価、ツール、マネジメントなど、さまざまな取り組みが連動してこそ、組織の力として機能します。

しかし現実には、それぞれの施策が個別に設計・実行されていることが多く、互いの意図やタイミングがかみ合っていません。どれほど正しい取り組みであっても、連動しなければ効果は限定的で、組織としての成果にはつながりません。

こうした“つながらない状態”が、現場やマネジャーの徒労感や疲弊を引き起こしています。

資料はある。研修もある。ツールも導入されている。マネジメントも支援している。──それでも成果が出ない。これでは、「どれだけ頑張っても報われない」、「やっても意味がない」と感じてしまうのも無理はありません。モチベーションは下がり、改善の余地があっても見えなくなる──そんな悪循環が、現場の中で静かに進行していきます。

支援が足りないのではありません。支援が構造として設計されていないことこそが、成果の出ない最大の原因なのです。

構造から成果を設計する視点へ

“やっているのに成果が出ない”──その正体は、支援の内容ではなく、構造の不在にあります。つまり、成果とは偶然に生まれるものではなく、構造によって再現されるものです。

本記事では、こうした構造の視点を軸に、営業支援をいかに設計すれば、再現性ある成果につながるのかを紐解いていきます。次章では、属人性からの脱却と、成果を構造でつくる「営業活動の設計思考」について掘り下げていきます。

営業成果は“設計できる”──感覚から構造へ

属人性の限界

営業とは「現場で覚えるもの」「人間力がすべて」──そうした属人的な営業スタイルはいまだ多くの企業に残っています。もちろん、関係構築力や経験知が活きる場面はありますが、それだけに頼る営業では再現性や継続性に限界があります。特定の人が成果を出す状態を放置すれば、他のメンバーは育たず、成果の再現方法も分からないまま。仮に優秀な営業パーソンがいたとしても、その動きが仕組み化されていなければ“個人の成果”でしかありません。営業活動を組織の力に変えていくためには、「再現性のある仕組み」として営業を設計する視点が欠かせないのです。

関連記事:本当は怖い「営業の属人化」とは?

環境の変化が“個人頼み”を通用させなくする

顧客の購買行動が変化し、意思決定の関与者も増え、営業プロセスは以前より複雑化しています。こうした変化に対し、経験や勘だけを頼りに営業を続けることには限界があります。さらに、社内でのナレッジ共有は不十分で、ツール活用も人によってばらつきがあり、教育も体系化されていない──このような状態では、営業成果は常に“ばらつき”を伴います。

できる人に依存する営業モデルは、環境変化に適応できず、組織としての力が育ちません。いま必要なのは、個人任せから脱却し、成果を構造的に支える仕組みを持つことです。

そのばらつき、本当に“個人差”ですか?

営業成果にばらつきが出ると、「Aさんは優秀だが、Bさんは経験不足だから仕方ない」といった個人の資質で説明されがちです。しかし本当にそうでしょうか。提案資料の使い方が人によって違う、マネジャーの指導方針や評価基準がバラバラ──それは構造が設計されていないことの表れです。

成果の差は、必ずしも個人差ではなく「仕組みの違い」かもしれません。営業に必要なのは、感覚ではなく設計という視点。成果が出ない背景には、やり方が悪いのではなく、やり方を共通言語にしていないことが潜んでいる可能性があります。

営業は“設計できる仕事”

「営業はセンスや経験がモノを言う世界」──そう思われがちですが、実際には設計できる要素が多くあります。たとえば、スキル育成や営業資料、マネジメント、SFAなどのツール、営業プロセス、評価の仕組み。これらは個別に存在していても効果は限定的で、全体の設計思想に基づき、意図を持って連動させることではじめて成果につながります。構造として設計されていれば、「何を、誰が、いつ、どう実行するか」が明確になり、属人的なやり方に頼らずとも一定の成果が再現されるようになります。つまり、営業活動は本来、設計して動かすべき“再現可能な業務”なのです。

「成果を出す設計」とは何か?

「営業を設計する」とは、行動のチェックリストを並べることではありません。目指す成果に向けて、誰が・いつ・どんな支援を受け、何を実行すべきかを因果関係で結びつけ、仕組みとして整えることです。たとえば、「提案スキルを強化する」という目標があったとき、単に研修を実施するだけでなく、実際の資料と連動させ、現場での実践機会を設け、マネジメントが1on1で支援し、評価基準にも反映される──この一貫した流れこそが“設計”です。施策を単体で実施するのではなく、意図して連動させることで、初めて成果は再現可能になります。

設計とは、偶然を排除すること

成果を偶然に任せるのではなく、意図して再現する──それが営業活動の「設計」という考え方です。優秀な営業が成果を出せるのは、無意識のうちに“成功パターン”を実践しているからかもしれません。

設計とは、その暗黙知を仕組みとして見える化し、誰でも一定の成果を出せる状態にすることです。構造がないまま施策を増やしても、部分最適に終わってしまい、成果は続きません。だからこそ、支援の「量」ではなく「構造」に目を向ける必要があります。支援がつながり、成果が再現される仕組みこそ、強い営業組織の土台となるのです。

構造を“読む”──営業支援はどのような全体設計になっているべきか

なぜ体系図が必要なのか?──施策の羅列を脱し、設計思想へ

営業組織の支援施策は、今や数多くの“正しそうな手段”にあふれています。

トレーニング、コンテンツ整備、SFA導入、評価制度の見直し……それぞれは正しい。けれど、なぜか成果が続かない。それは施策の「良し悪し」の問題ではなく、「どうつながっているか」の問題かもしれません。

私たちはこのような状態を営業支援のパッチワーク化と呼んでいます。

各部門やマネジャーが善意で導入した施策が、全体の設計思想を持たずにバラバラに実装されている──それが、営業支援が“点の集まり”になり、成果に至らない原因です。

だからこそ必要なのが、「支援を構造として設計する視点」です。

縦軸は“成果の因果”、横軸は“時間と運用”の視点で読む

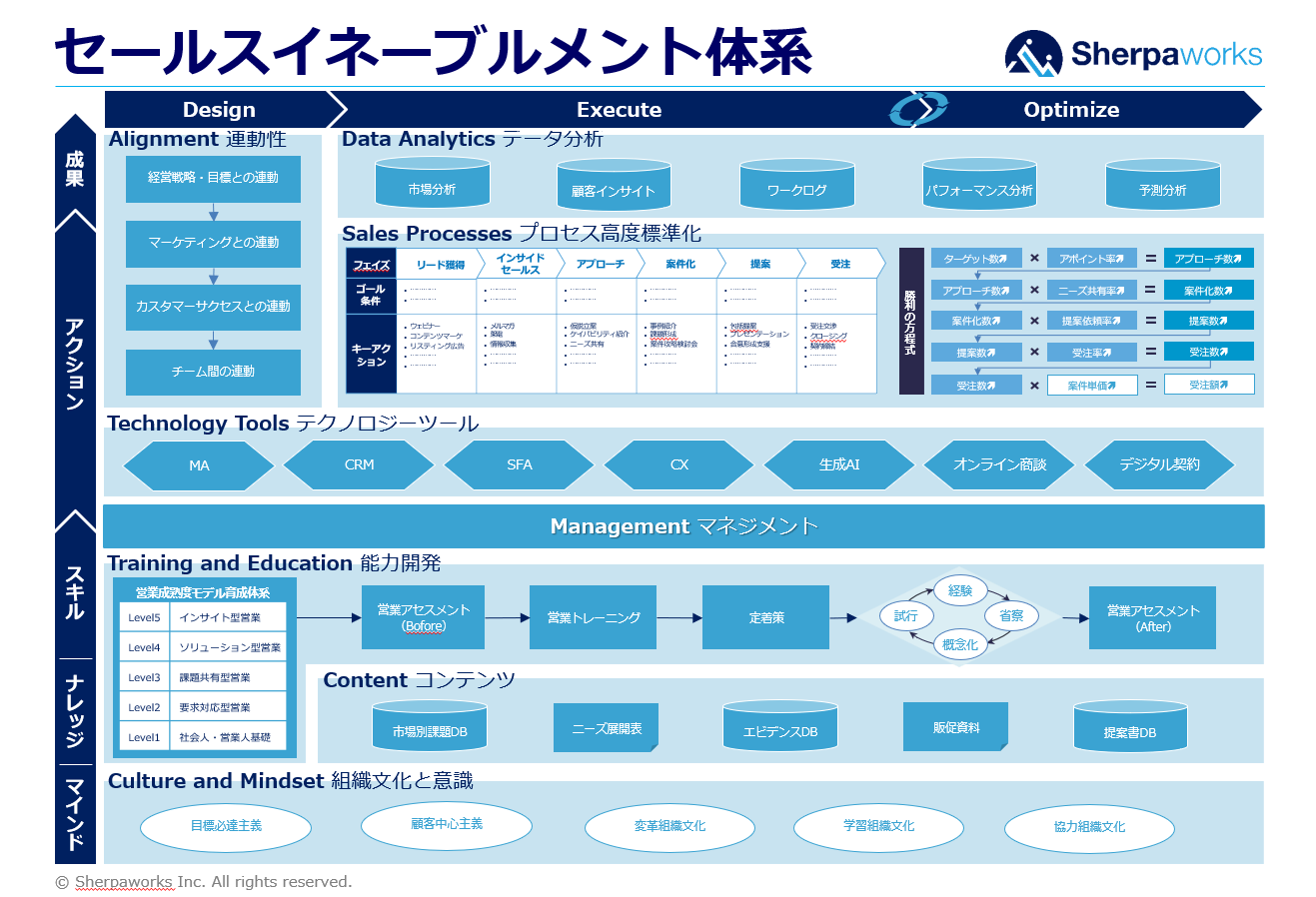

今回提示する体系図は、8つの構成要素を縦軸と横軸のマトリクスで整理したものです。

この図は、「営業活動における支援と成果の全体像」を設計可能な形で可視化したもので、単なる整理ではなく、“読み方”が存在する体系図です。

縦軸は成果を構成する因果階層になっており、マインド(姿勢・価値観)、ナレッジ(知識・理解)、スキル(実行能力)の3つが並列で存在し、それがアクション(行動)を生み、最終的に成果(数字・効果)に至るという構造。横軸は、「Design:どう設計するか(支援・制度・思想)」、「Execute:どう動かすか(現場運用・実践)」、「Optimize:どう改善し、再設計するか(分析・学習)」が進んでいく構造になっています。

このマトリクスは、営業活動の設計・運用・最適化というフェーズと、人の変化・組織の支援・成果の因果構造を同時に見通せるフレームです。

全8要素は“カテゴリ”ではなく、“接続すべき構成要素”

このマトリクス構造の中に、以下の8つの要素が配置されています。

1.Culture and Mindset(組織文化と意識):営業組織の価値観・使命・姿勢の設計

2.Content(コンテンツ):提案資料・支援資料の設計と流通

3.Training and Education(能力開発):スキル育成と実行支援の仕組み

4.Management(マネジメント):役割定義・行動設計・評価の構造

5.Technology Tools(テクノロジーツール):営業現場で活きるツール活用の仕組み

6.Alignment(連動性):経営層・営業・マーケ・CSと各チーム間の連携構造

7.Sales Processes(プロセス高度標準化):営業活動のステップ設計と標準化

8.Data Analytics(データ分析):データ可視化と行動・成果分析の体制

ここで強調したいのは、これらは独立した「施策の箱」ではないということです。

むしろ、「どの要素が、どの因果やプロセスの中で、どのようにつながるか」を見通すための構成要素なのです。

セールスイネーブルメント体系図は、あなたの組織設計の「地図」である

この体系図を単なる整理表として見ると、「よくある営業支援のチェックリスト」にしかなりません。しかし、読み方を変えると、“自社の構造設計を再考するための地図”になります。

・自社には評価制度があるが、プロセスやマインド設計と結びついていない

・資料は整っているが、研修やマネジメントと連動していない

・ツールは導入されているが、行動を促す設計になっていない

──こうした“断絶”や“空白”が、この構造マップを通じて可視化されます。

実際に、セールスイネーブルメントが効果的に運用されている企業では、

・営業資料(Content)がトレーニング(Training and Education)と連動し、

・マネジャー(Management)が行動評価に活かし、

・結果がデータ(Data Analytics)に蓄積されて改善につながる

──という、支援→行動→成果の連動構造が生まれています。

このように、「点の支援」ではなく、「つながる構造」を捉えることで、初めて営業は“再現可能な成果”として設計できるのです。

構造の“断絶”を見つける──どこで切れているか、どこからつなぐか

“断絶診断の道具”として使ってみる

第3章では、セールスイネーブルメントの全体構造を“読む”視点を紹介しました。

ここで重要なのは、体系図を「理解の整理表」ではなく、「診断と設計のツール」として見ることです。前段で紹介したように、この体系図は“自社の支援施策がどこまでつながっているか”、“どこで切れているか”を構造的に可視化するためのものです。つまり、図の読み方を変えることで、組織の弱点や断絶ポイントを発見する“構造検査器”になるのです。

要素単体ではなく、連動不全が生む「4つの断絶パターン」

営業支援が“点の施策”に留まってしまうとき、そこには単なる未着手だけでなく、構造の継ぎ目が切れているという状態が隠れています。重要なのは、要素のあいだにある“接続不全”を読み取ることです。

例えば、以下のような「4つの断絶パターン」は、よく起こる構造ギャップとして確認されています。

・コンテンツと活用現場の断絶

提案資料やナレッジが整備されていても、研修や実行プロセスに組み込まれておらず、使われない。

・育成と評価の断絶

研修を実施しても、マネジメントがその内容を把握しておらず、行動や成果の評価に反映されない。

・ツールと支援設計の断絶

SFAやCRMが導入されていても、日常業務の改善・支援フローに接続されておらず、入力で終わってい る。

・部門間連携の断絶

マーケ・営業・CSがバラバラに動き、KPIも異なり、リードから受注までのプロセスが断続的になっている。

これらは、いずれも要素自体は存在しているのに、成果に結びつかない典型例です。そして共通しているのは、“構造としての接続が設計されていない”ことです。

“どこからつなぐか”の視点で、再設計の起点を見出す

自社のどこに断絶があるかに気づいたとき、多くの組織は「新しい施策を足そう」と考えがちです。しかし、断絶の本質は足りないことではなく、つながっていないことにあります。そのため、次のアクションは「何を増やすか」ではなく、「どこからつなぎ直すか」を考えることです。

・すでにある営業資料を、研修や1on1に組み込む

・現場行動の評価基準を、育成方針とリンクさせる

・ツール活用を、マネジメント会議やフィードバックと接続する

・データ分析の観点を、改善提案や施策に展開する

これらはすべて、“つながりの再設計”です。新しいものを導入しなくても、構造をつなぎ直すだけで、成果が生まれやすくなるのです。

構造がつながると何が起きるか──“支援の設計密度”が成果を決める

営業組織の進化は、「構造の密度」に比例する

「成果が出る組織」と「成果が出続ける組織」は、何が違うのでしょうか?

それは、“支援の量”でも、“個人の力”でもありません。答えは──支援がどれだけ「構造としてつながっているか」です。

営業支援を構成する要素は、どれも重要です。しかし、それらが連動して初めて、成果は「一時的な偶然」から「再現可能な構造」へと進化します。これは単なる理屈ではなく、多くの企業で見てきた、現場のリアルから導き出された法則です。

構造が連動した3つの“成果再現パターン”

営業組織において、構造がつながっているとき、以下のような成果再現の構造パターンが確認できます。

パターン1:資料 × 育成 × 評価がつながっている

提案資料(Content)の使い方が研修に組み込まれ(Training and Education)、マネジャーが1on1で指導し(Management)、成果基準にもその使い方が反映されている。

結果:学んだ内容が現場で使われ、定着し、成果に転化される

パターン2:プロセス × ツール × マネジメントがつながっている

商談プロセス(Sales Process)が明確に定義され、それに沿ったSFA活用設計(Technology Tools)がなされ、マネジメントが進捗確認・フィードバック(Management)でそのプロセスを支援している。

結果:営業活動が属人化せず、誰がやっても一定の成果が再現される

パターン3:営業文化 × 他部門連携 × 意思決定がつながっている

営業の存在意義や顧客への姿勢(Culture and Mindset)が言語化され、マーケティングやCSとの情報連携(Alignment)が共有され、データをもとに意思決定(Data Analytics)と戦略修正が行われている。

結果:顧客対応が部門を越えて一貫し、組織として“勝ち方”を実装できる

これらは、単なるツールの導入や制度設計では起きません。「構造として連動している」からこそ、成果が“設計可能なもの”になるのです。

“支援の質”ではなく、“構造の密度”が成果を決める

多くの企業は、支援の「質」や「回数」を増やすことに注力しがちです。しかし、現場で起きているのは「支援が足りない」のではなく、「支援がつながっていない」という問題です。

どれだけ丁寧な研修をしても、どれだけ整った資料を用意しても、どれだけ高度なSFAを導入しても、それらが“構造として接続”されていなければ、成果は再現されません。

逆に言えば、支援の総量が少なくても、構造が密に接続されていれば、一定の成果は安定的に生まれます。

「属人性からの脱却」は、構造の再設計からしか始まらない

よく言われる「属人性をなくしたい」「仕組みで成果を出したい」という願いは、ツールの導入やフレームの導入だけでは叶いません。

それは「支援要素の一覧表」を作ることではなく、「支援要素の関係性を設計し直すこと」によってしか実現しないのです。属人性とは、構造がないことの帰結であり、再現性とは、構造がつながった結果として立ち上がる現象です。

まずは、自社の構造を見直そう

点ではなく、構造を可視化することから始めよう

ここまで読み進めてくださった方は、すでにお気づきかもしれません。営業支援とは、「要素を揃えること」ではなく、「つながりを設計すること」です。営業成果は偶然ではなく、構造によって再現できます。しかし、最初から完璧な構造を描く必要はありません。

まずやるべきことは、自社の現在地──どんな支援が存在し、何がつながっていて、どこが断絶しているのか──を構造として見える化することです。

自社の「構造のゆがみ」を見つける4つの問い

構造を問い直すには、以下のような視点から自社を見つめ直すことが有効です。

・支援要素は網羅されているか?

→ 8要素のうち、そもそも未整備な領域はないか?

・支援要素は“連動”しているか?

→ たとえば、資料と研修、研修と評価、評価とマネジメントは接続されているか?

・構造は“実行フェーズ”に落ちているか?

→ 「作った」だけで終わっていないか?日常業務と結びついているか?

・改善のループは設計されているか?

→ データによる可視化とフィードバックが定着しているか?

これらの問いに「NO」が多いほど、成果が属人的で偶然になっている可能性が高まります。

全てを完璧にしなくていい──まずつなぐべきポイントを見極める

ここで誤解してほしくないのは、「8つの要素を全て網羅して、全部つなげなければいけない」ということではありません。大切なのは、今の自社における“構造の断絶”がどこにあるのかを特定し、そこからつなぎ直していくことです。

たとえば…

・資料はある → 研修と連動させよう

・評価はある → 行動基準と接続させよう

・SFAはある → マネジメントと接続し、活用される設計にしよう

これは「施策の追加」ではなく、「構造の再設計」です。

部分最適ではなく、“つながりの最適化”こそが営業組織を強くします。

構造を再設計するには、誰と、どこから着手するか?

構造の再設計は、個人ではできません。必ず「横断的な視点」と「現場のリアリティ」の両方が必要になります。そのために、次のようなステップをおすすめします。

① 組織の全体像を図に描いてみる(8つの要素×構造視点)

② 部門や職種を超えて、断絶や重複を可視化する

③ “どこをつなぐか”の仮説を立て、優先度を決める

④ 小さな接続から始め、成果と反応を観察する

【まとめ】“再現性のある営業”は構造からしか生まれない

営業活動は、経験や個人の資質に委ねられるものではありません。

属人性の限界を超え、組織として成果を出し続けるためには、構造という“設計図”を持ち、機能する状態にしなければならないのです。セールスイネーブルメントは、施策の足し算ではなく、構造のデザインです。そしてその構造は、あなたの組織でしか描けない「固有の地図」になるはずです。

“再現性のある営業”に向けて、自社でも取り入れてみてはいかがでしょうか。