2025.05.16 (更新日:2025.09.25)

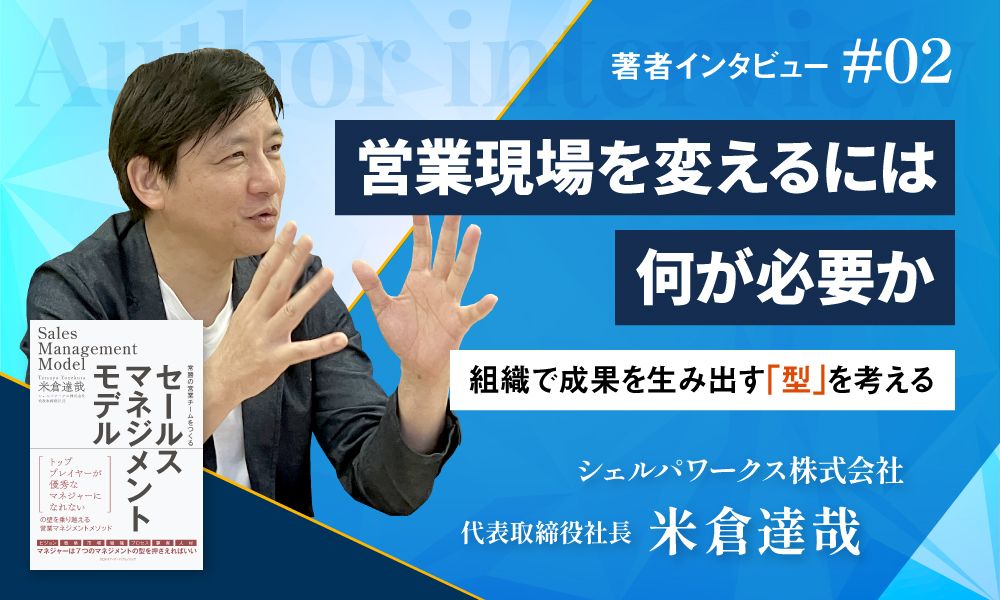

著者インタビュー|第2回【営業現場を変えるには何が必要か】

―組織で成果を生み出す「型」を考える

今回は、『セールスマネジメントモデル』の著者であり、シェルパワークス株式会社の代表取締役社長として営業改革に取り組む米倉達哉氏をお迎えしての対談 第2回をお届けします。

関連記事:対談 第1回「営業という仕事の本質に立ち返る――環境変化に立ち向かうために必要なこと」はコチラ

目次

再現性ある成果には「型」が必要だ

- ここまで営業マネジメントの重要性についてお話しいただきました。ここからは、いよいよ「セールスマネジメントモデル」について伺っていきたいと思います。まず、この書籍について教えていただけますか?

米倉

はい。本書では、「営業マネジメントの型」を体系的に整理しています。これまでも話したように、営業という仕事は、非常に属人化しやすい特性を持っています。感覚や経験に頼る個別最適の世界になりやすいんです。でも、それでは組織全体のパフォーマンスを安定的に高めることはできない。だからこそ、成功確率を持った「型」を明確にして、それを組織全体にインストールする仕組みが必要だと考えました。その考えを「セールスマネジメントモデル」としてまとめたのが、今回の書籍です。

- なるほど、単なる理論ではなく、現場で使える「型」を意識して作られたわけですね。タイトルに「モデル」という言葉を使ったのにも、こだわりがあったのでしょうか?

米倉

実はタイトルはすごく悩みました。もともと「ボディ・オブ・ナレッジ(Body of Knowledge)」、つまり知識体系というニュアンスを持たせたかったんです。ただ、この言葉はあまり馴染みがない。それで、もっと直感的に伝わる「モデル」という言葉を選びました。単なる理論やテクニックではなく、体系立った実践知をまとめたものであることを伝えたかったんです。

※「ボディ・オブ・ナレッジ(Body of Knowledge)」とは、特定の分野や職能における知識体系を指す言葉。日本語では「知識体系」と訳されることが多い。

- 非常にわかりやすいですね。ところで、なぜ「プレイヤー育成」ではなく「営業マネジャー」に焦点を当てたのでしょうか?

米倉

確かにトッププレイヤー育成という視点もあります。ただ、実際にトッププレイヤーというのは、感覚的に成功していることが多いんです。トッププレイヤー自身が、なぜ成果を出せたのかを言語化できていないケースも多い。それに比べて、体系的に育ったプレイヤーは、再現性を持って成果を出すことができ、後進を育てる力も持っています。私は、この「体系的に育つ人」を増やすことが、営業組織全体の底上げにつながると信じています。

だからこそ、今回はマネジメント層に向けて「チームを育てる型」を提示することにしました。

- 一部の天才に頼るのではなく、誰もが成長できる仕組みを作る、という発想ですね。

米倉

まさにそうです。一握りのトッププレイヤーに頼る組織運営は、長期的にはリスクが大きいと感じています。属人的な力に頼るのではなく、組織として再現性を持った力を蓄えていく。その基盤を作るために、「型」を整備することが不可欠だと考えています。

プロセスの可視化が成果を“偶然”から“必然”に変える

- 本書の中では、「プロセスマネジメント」を第1章にして、その重要性を強調されていますね?

米倉

はい。セールスマネジメントの7要素については、すべてが等しく重要だと思っています。ただ、その中でも、営業の成果は、プロセスの積み重ねでしか生まれないため、「プロセスをどのように見るか」ということをマネジメントの軸にすると、その他の要素もわかりやすく見えてくると考えました。営業活動とはお客様とプロセスを共に進める活動とも言われるため、お客様が「この営業プロセスでセールスと一緒に進めていきたい」と感じていただくような購入体験を、能動的に働きかけることが大事です。ところが、お客様はどこかで離れてしまうケースが大半です。それをすべてクリアしていけば確実にすべて受注となるのですが、ただ、現実にはそうならない。だからこそ、各プロセスのボトルネックを見極めて、それを乗り越える仕掛けを組織としてつくる戦略が必要ですし、そういう人材を育成する必要もある。組織として支えあうしくみもつくる必要がある。さらに、そもそもそういうお客様を見つけるには市場という視点を持たないといけない。これらのことも、プロセスを軸にすると営業マネジメントは実務的にわかりやすくなると思っています。

多くの組織ではこのプロセスが個人任せになっています。案件化、提案、クロージングといった各ステージに対して明確な基準がない。それだと、何がうまくいって何が課題なのかが見えなくなってしまいます。だからこそ、まずはプロセスを体系的に整理し、基準を明確に設定する。そして、それをメンバー全員にインストールする。これができると、成果が「偶然」ではなく「必然」として生まれるようになります。

- これまで米倉さんがかかわった現場で実際に基準を設定することで、どのような変化がありましたか?

米倉

典型的な変化は、各プロセスごとの移行率が上がることですね。例えば、案件化から提案に進む移行率、提案から受注に至る移行率、こうした数字が着実に改善されます。それだけで、結果として1人当たりの売上が半期で一千万円単位で上がるといった事例もたくさんあります。そして、ただ数字だけでなく、現場の営業パーソンたちが「なぜ自分は成果を出せたのか」を自覚できるようになることが最大の変化です。営業という仕事が、単なる偶然や感覚ではなく、再現性のある活動だと実感できるようになる。これは本当に大きな意味を持つと考えています。

※移行率・・・アプローチ→案件化→見積り、といった営業活動プロセスにおいて、次のプロセスに進展する確率のこと。

組織に必要なのは、プレイヤーではなく“育つ仕組み”

- それは大きな変化ですね。逆に、プロセスマネジメントを定着させるうえで苦労した経験はありますか?

米倉

やはり、マネジャー層の意識改革が一番の壁です。多くのマネジャーは、もともと優秀なプレイヤー出身です。そのため、自分なりの成功体験に強いこだわりを持っています。いわゆる“俺流”というやつです。しかし、それが組織最適に繋がっていないことも多い。プロセスマネジメントを根付かせるためには、「自分の成功体験をリセットし、客観的な基準に基づいた体系化によってチームを導く」という姿勢が不可欠です。ここを乗り越えるのには時間もかかりますが、乗り越えたチームからは確実に成果が上がり始めました。

-「自分のやり方」へのこだわりを乗り越えられるかどうか、ですね。

米倉

そうですね。営業組織や企業を取り巻く環境変化は今後も続きます。過去の成功体験ではなく、これからの成功体験に目を向けることが大切です。

- そのための指針がまさに『セールスマネジメントモデル』にあると。

米倉

そうですね、そのための助けになると嬉しいです。

成果を支えるのは、戦略・育成・制度の“つながり”

- 書籍ではプロセスマネジメント以外にも全部で7つの項目がありますね。

米倉

はい、そうですね。本書では営業マネジメントを構成する7つの要素を整理しています。7つとは、「ビジョン」「戦略」「市場」「組織」「プロセス」「顧客」「人材」で構成され、これらを個別のノウハウではなく、これらを一つの体系として捉えることが、営業組織を本当に強くするために不可欠だと考えています。

- この本は、どのように読むと効果的でしょうか?

米倉

まず意識してほしいのは、「体系全体を俯瞰する」ということです。個別のテクニックに目を奪われがちですが、大切なのは体系全体のつながりです。本書では、ビジョン・戦略・プロセス・育成・仕組みといった要素を一つの体系として整理しています。これらを点で読むのではなく、線でつなげながら読んでほしい。それが、自社の営業マネジメント全体を見直すヒントになるはずです。

- 体系全体を意識するということですね。ありがとうございます。

▶第1回:営業という仕事の本質に立ち返る――環境変化に立ち向かうために必要なこと

▶第3回:これからの営業組織に求められるもの――マネジメントの未来を描く

【プロフィール】

シェルパワークス株式会社

代表取締役社長 米倉達哉

1970年1月31日生まれ。兵庫県伊丹市出身。大学卒業後、海外添乗をするために大手旅行会社に入社。法人営業として企業と官公庁を担当し、営業の基本を叩き込まれる。その傍ら、サッカー観戦ツアーなども企画し、7年間で海外50都市以上を添乗。2000年に営業力強化支援をするために富士ゼロックス総合教育研究所 (現パーソル総合研究所)に入社。米国流セールスサイエンスメソッドを活用して、営業の戦略実行コンサルティングを展開。2016年に日本の営業を元気にするためにシェルパワークス株式会社を設立し、代表取締役に就任。これまでに300を超える営業変革プロジェクトを牽引。